历史百科 第一次世界大战的过程?第一次世界大战的历史进程是什么?

Posted 协约国

篇首语:自然界没有风风雨雨,大地就不会春华秋实。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了历史百科 第一次世界大战的过程?第一次世界大战的历史进程是什么?相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

历史百科 第一次世界大战的过程?第一次世界大战的历史进程是什么?

第一次世界大战的进程

第一次世界大战自1914年7月爆发,至1918年11月结束,历时四年零三个月。这场英、法、俄和德、奥匈两大帝国主义集团之间以欧洲为主要战场的战争,具有空前的规模和空前剧烈的程度,成为一场世界性战争,对世界历史的发展产生了深远影响。

德国速决战的破产

早在战争爆发前,德、奥匈和英、法、俄进行了长期的战争准备,分别制订了作战计划。

1905年,德军总参谋长施里芬伯爵制订了速决战计划。他主张在未来的战争中,投入巨大兵力,在短时间里战胜敌人,速战速决。他预见到德国将面临与法、俄两线作战的前景,认为德国必须首先迅速打垮法国,然后再对付俄国。为了避开法国在法、德边境的防御阵地,施里芬对通过瑞士或比利时进攻法国的两条路线进行分析,认为瑞士地形复杂,易守难攻,比利时地势坦荡,易于进攻和大兵团作战,最后确定了从比利时进攻的路线。施里芬强调指出,为了确保进攻法国的迅速胜利,必须使德军右翼对法军左翼占有绝对的优势;而德军左翼只要能够防守德、法边境即可,即使因其力量过弱而丢掉一些地方也无关大局。1906年,小毛奇继施里芬之后任德军总参谋长。他对施里芬计划作了部分修改,在一定程度上加强了西线左翼和东线对付俄国的兵力。

奥匈出于同俄国争夺巴尔干的政治需要,把战略重点放在对付俄国。奥匈在经济、政治、军事诸方面依附于德国,具体作战计划视德国的计划而定,主要兵力放在加里西亚。

英国计划在西欧主要战场登陆;作战重心放在海上,并同法国分工:法国负责地中海地区,英国在北海对德国海军基地和港口实行封锁。

法国作战计划是1914年4月由法国总参谋长霞飞主持制订的“第17号计划”。法国总参谋部虽然预计到德国可能通过比利时进攻,但经过讨论后断定德国不敢冒破坏比利时中立而带来的巨大政治风险,因此法军作战计划的基点放在德军将集结于德法边境、到战争开始德军在西线只能投入68个师的兵力之上,忽视了左翼的防御,几乎把全部兵力部署在德法边境。

俄国把本国西部边境分为西北战线和西南战线。西北战线从波罗的海到布格河下游,其任务是粉碎德军,占领东普鲁士,越过维斯瓦河,控制该河河口地带。西南战线从伊凡哥罗德沿奥、俄边界到罗马尼亚边境,任务是粉碎奥匈军队,占领喀尔巴阡山隘口,阻止奥匈军向克拉科夫撤退。俄国计划把前线3/5的兵力部署在西南战线。

1914年7月底和8月初,德、奥匈基本上按照施里芬计划,以咄咄逼人之势首先发起进攻。8月,形成3个主要战场:西线从瑞士到北海,长约700公里,德军与比、法、英军队激战;东线从波罗的海到喀尔巴阡山,约1,000公里,俄军与德、奥匈军队相抗争;塞尔维亚军队沿多瑙河和萨瓦河反抗入侵的奥匈军队,形成巴尔干战线。大规模的运动战是这个阶段战争的特点。

在西线,德军的战略目标是占领巴黎,打垮法国。德军于8月2日突然占领卢森堡, 3日夜突入中立的比利时。比利时受到突然袭击,军队只动员了可能动员的80万人中的15万人,于8月4—7日在东部重镇列日进行了顽强抵抗。德军久攻不克,留下部队围困列日,继续西进, 8月20日进入布鲁塞尔。8月21日,德军30个师于夏尔勒鲁瓦击败匆忙调到前线的英、法军队。然后,5个集团军齐头并进,越过法、比边境,迅速向巴黎挺进。直逼巴黎以北的法、英军马恩河防线。

9月5日,小毛奇指挥德军75个师68万人,与霞飞统率的英法联军79个师约84万人会战于马恩河。由于小毛奇指挥失误,德军右翼第一、二集团军之间出现50公里的空隙,英军乘虚而进,使德军左右受到威协,被迫于9月10—14日全线撤退至埃纳河一线。英、法和德国双方分别损兵22万7千人和25万6千人。

马恩河战役是1914年的一次关键性战役。它使德国通过比利时侧面包抄法军、迅速将其击溃的计划成为泡影,标志着德国速决战计划的破产。战役刚一结束,小毛奇就向在卢森堡等候佳音的德皇报告:“陛下,我们输掉了战争。”

9月14日,埃·法尔根汉被任命为德军总参谋长。9月下旬,德国和英、法双方为争夺法国西北海岸和比利时海岸,边走边打,形成了名曰“向海跑”的战役。10月中旬到11月中旬,在接近法国西北海岸的伊塞峡谷地带,双方会战。法、英、比联军获胜。12月,西线转入阵地战。

东线包括东普鲁士战线和加里西亚战线。8月7日,由莱宁堪普和萨松诺夫统率的俄军第一、二集团军,从马祖尔湖两侧进入东普鲁士。德军由兴登堡和在列日战役中崭露头角的旅长鲁登道夫担任东普鲁士德军司令和参谋长。德军避开俄第一集团军,集中优势兵力诱敌深入包围了俄第二集团军,于8月26—30日通过坦能堡战役全歼其11万余人。萨松诺夫自杀。德军乘胜直进,于9月6—15日在马祖尔湖歼灭俄第一集团军大部,迫使俄军全线退却。坦能堡之役使兴登堡和鲁登道夫名声大振。

在加里西亚战线,俄军通过8月29—31日莱姆堡一战打败奥匈军队。德国派法尔根汉将军援救奥匈,先后进行华沙—伊凡哥罗德战役(10月)和罗兹战役(11月底至12月初),战胜俄军,使加里西亚战局稳定下来。

在巴尔干战线,塞尔维亚军民为保卫祖国,英勇抗击奥匈军队, 8月17—19日,通过亚达尔战役,迫使奥匈军队退出塞尔维亚。奥匈集结5个军,于12月2日占领贝尔格莱德,又于12月15日被迫撤出。

1914年10—11月,土耳其向协约国开战,先后在高加索、美索不达米亚和巴勒斯坦发起进攻。英国为了保护它在中东的殖民利益,尤其是保护“英波石油公司”,于11月派兵占领美索不达米亚的巴斯拉。12月,土军在阿尔明尼亚与俄军接战。

在远东,日本于11月7日占领中国青岛,侵占山东省大部地区,乘机掠夺德国在华利益,并与澳大利亚合作,占领德属太平洋岛屿。

德国速决战的破产是必然的。德国当局在制订计划时,过高地估计了自已的力量。按照施里芬计划,必须使德国西线右翼部队与法军左翼部队造成7:1的比例,以确保速决战的胜利。1913年,施里芬卧病不起、奄奄待毙时,仍然不断念叨“右翼!右翼!你们要加强右翼!”小毛奇认为德军东线和西线左翼兵力不可过于单薄,因而加以充实,使西线右翼兵力削弱,但按他的估计,比例仍可保持3:1,仍可实施速决战计划。战争爆发时事态并非如此。当时德国和法国动员的兵力之比是382万对378万,几乎相等。比利时的抵抗使德军推进受阻;英国以出乎德国意料的速度迅速派兵进抵前线。法国也比较快地把兵力从法、德边境调到了马恩河。于是,形成了势均力敌的局面。德国对俄国参战速度也估计不足。德国认为俄国经济和军事落后,军队的动员将会延缓时日,迅速击败法国后,挥师东向,打败俄国,可以在3个月内结束整个战争。但是,战争开始后,德军还没有进抵马恩河,俄国已经以大量兵力开辟东线战场。德国被迫分兵拒敌。法尔根汉就任总参谋长时对首相贝特曼说:“马恩河和加里西亚的事件,使结束战争的时日完全不可捉摸。”德国海军上将蒂尔皮兹写道:“9月(指1914年),没有人再相信什么短期战争。”

从战争重心的东移到西线的决战

速决战的破产,迫使德国制订新的作战计划。在兴登堡、鲁登道夫和贝特曼等人的坚持下,德国决定1915年作战重心东移,“使俄国进攻力量彻底瘫痪”,迫使它单独媾和,然后全力对付英、法。法尔根汉把它叫做“有限战略”。

英、法决定于1915年实施“周边战略”,即集中一部兵力于东南欧,占领博斯普鲁斯和达达尼尔两海峡以及君士坦丁堡,打通与俄国的联系,将希腊、保加利亚和罗马尼亚拉到协约国一方。

1915年1月,德、奥匈分南北两路向布列斯特和莱姆堡发起进攻。 4月,德军主力秘密集结于西部加里西亚。在麦根逊指挥下, 5月2日取得果尔利策突击胜利。6月22日,攻占莱姆堡,占领加里西亚大部。入夏,战火从波罗的海沿涅曼河、维斯瓦河、德涅斯特河延伸到罗马尼亚边境。俄国投入11个集团军,德、奥投入12个集团军。在德、奥匈的南北钳形攻势下,俄军被迫于8月4日撤离华沙,放弃波兰、立陶宛、里加以西和沃伦地区。俄军损失兵力175万人,9月下旬,战线从里加湾到德涅斯特河形成一条直线,趋于稳定。毫无军事才能的沙皇尼古拉二世取代其堂叔尼古拉耶维奇大公担任俄军总司令。阿历克谢耶夫被任命为总参谋长。

由于周边战略和有限战略的实施,西线相对稳定,300万法、英联军与200万德军相持。法、英军队在1915年春秋先后两次进行香槟和阿杜瓦战役。德军于4月下旬在伊普尔第一次使用了毒气。双方均无大的进展。

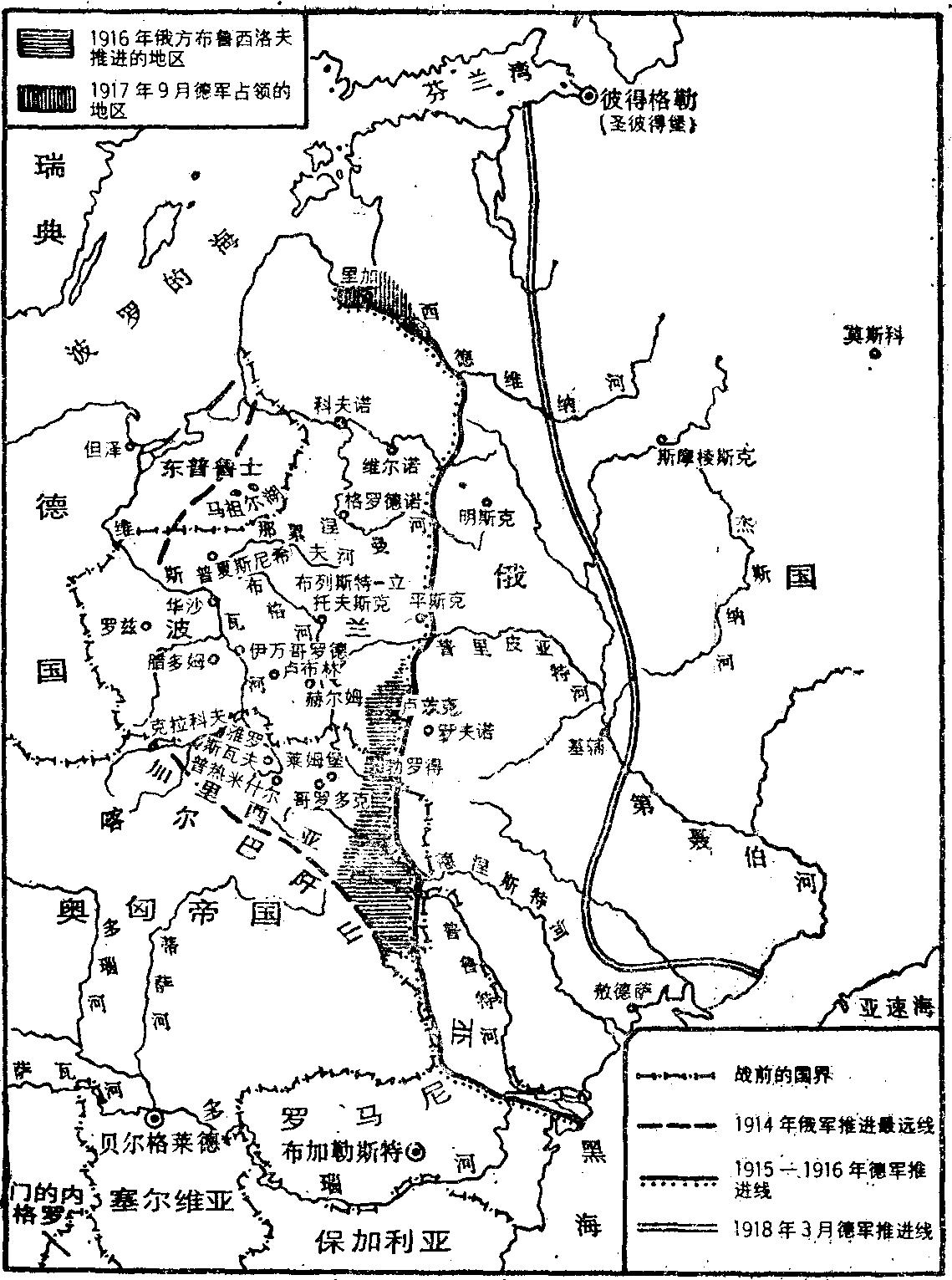

1914-1918年的东线概况

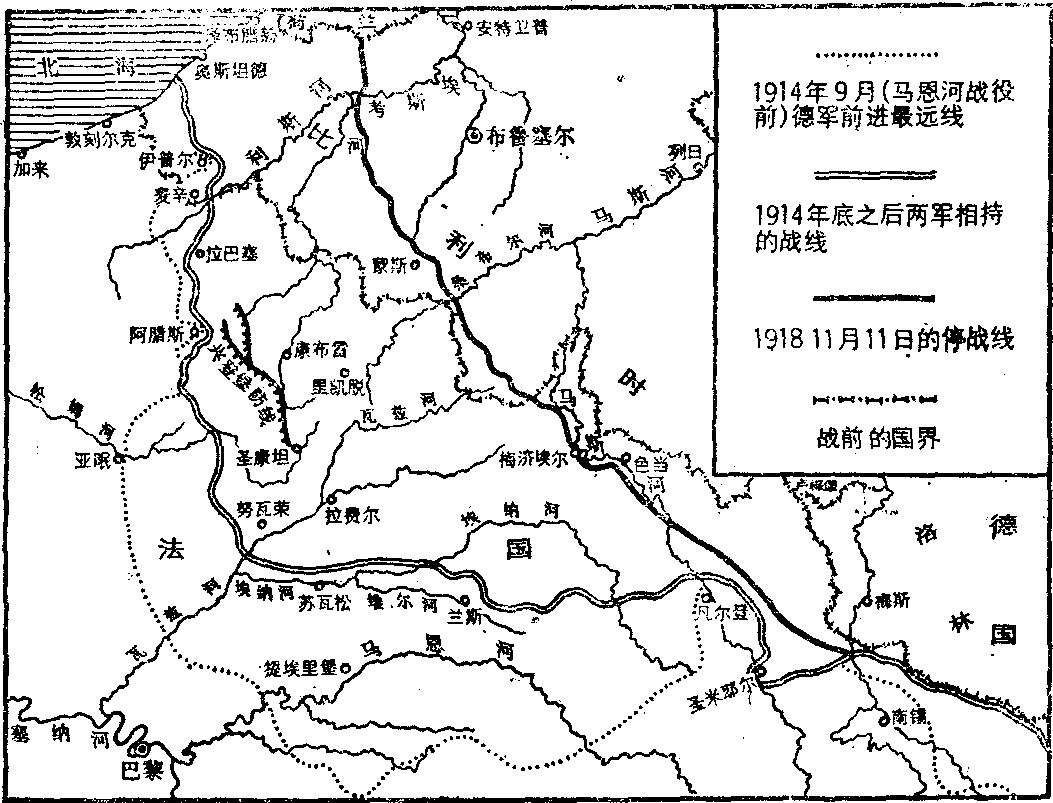

1914—1918年的西线概况

1915年2月19日,英、法联合舰队共40艘战舰向达达尼尔海防工事猛烈炮击,发起达达尼尔战役。德国协助土耳其,组织大量步兵和海岸炮兵进行还击,粉碎了英、法军队4月和6月登陆后的两次大规模进攻。英、法损失1/3的兵力,于12月被迫撤离达达尼尔。

10月,英法转而在希腊登陆,开辟了萨洛尼卡战线。它是对达达尼尔失败的补救,对支持塞尔维亚、促进希腊和意大利倒向协约国起了一定作用。

交战同时,双方加紧争夺中立国。意大利由于与奥匈的边界争端及在亚得里亚海的利害冲突,于1914年8月3日声明保持中立,希望得到同盟国方面令人满意的报偿作为改变中立态度的条件。德国企图迫使奥匈向意大利让步,但没有结果。协约国则答应满足意大利统治者的要求:将奥地利境内意大利人居住区,斯拉夫人居住的达尔马提亚等地区割给意大利。1915年4月26日,意大利与协约国签订伦敦条约, 5月30日,对奥匈宣战。意大利投入了39个师的兵力,拖住了奥匈40—50个师兵力,减轻了其他战线的压力,但没有对整个大战发生战略性影响。

保加利亚企图夺回第二次巴尔干战争中失去的马其顿、色雷斯、南多布罗加等地区。它为德奥集团1915年在东线和达达尼尔的战绩所刺激,于1915年9月加入同盟国。10月14日,保加利亚向塞尔维亚宣战,投入30万军队,与奥匈军队形成对塞尔维亚夹击之势。11月底,塞尔维亚全境沦陷。亚历山大亲王率领15万溃败官兵,渡海逃亡科孚岛,组织流亡政府。1916年1月,门的内哥罗被迫投降。德国终于打通巴尔干通道。

希腊政府分裂为以国王康斯坦丁为首的亲德派和以首相维尼齐罗斯为首的亲协约国派。1915年,维尼齐罗斯借助于协约国,在萨洛尼卡自立政府,与国王及其政府相抗衡。

1915年,德国虽然取得了重点进攻的胜利,但未能消灭俄军主力,达到迫使俄国退出战争的目的。东线形成了僵持局面。德、奥匈军事当局被迫研究新的对策。法尔根汉认为,英国是德国的主要敌人,法国只是英国大陆政策的工具,法国军事力量的使用已经达到极限,如果在西线通过大规模的战役,“磨碎”法军力量,将能使法国退出战争。德国参谋部决定以法国东北部的凡尔登作为决战地点。

凡尔登地处马斯河水路交通要道,又有16条铁路和公路通过,是前线最大的交通枢纽。法国在凡尔登的设防阵地突出到德军阵地之间,德军可以从东、西、北3面进攻。一旦开战,凡尔登法军的供应只能利用市南一条地方铁路。这将迫使霞飞以大量兵力援救凡尔登,给德军消耗法军乃至最后击溃法军创造有利条件。要使凡尔登成为“碾碎法军的磨盘”,这就是法尔根汉的如意算盘。

1915年12月6—8日,协约国在法国尚蒂伊召开军事会议,决定1916年7月前,西线、意大利战线和东线同时进攻。霞飞和英军司令海格确定西线进攻地点为索姆河。

1916年2月21日,德军集中前线所有大炮,辅以飞机,对凡尔登法军阵地进行了“历史上未曾有过”的轰炸。当天晚上,以6个步兵师和1千门大炮的兵力,在马斯河东岸宽仅10公里的地带向南猛扑。法军被迫于2月24日放弃马斯河东岸,使整个防御体系势若累卵。2月25日,法国委任亨利·贝当为凡尔登军队司令官。他规定了一条不许退过的督战线,组织了一条超量供应的后勤线,法国人称之为“圣路”。德、法两军不断增加兵力,反复冲杀,形成拉锯战,彼此伤亡惨重。6月初,德军又以20个师的兵力发动第二次进攻。6月23日,发起总攻。一直打到凡尔登的最后一道防线,始终没有突破。

凡尔登战役是第一次世界大战的转折点。在这次战役中,法军全部70个师中有66个师先后参加了战斗,德军也投入了46个师。双方伤亡人数总计70多万。法军总伤亡略多,德国歼灭法军主力迫使法国投降的战略计划却破了产。凡尔登的磨盘也磨碎了德军自己的力量。鲁登道夫写道:“凡尔登对双方参谋部和军队来说都像一场恶梦,令人窒息”。德军改由兴登堡任总参谋长,鲁登道夫为其副手。

6月下旬,以英军为主的英法联军在索姆河发起大规模进攻。联军具有炮兵、飞机的优势,并首次使用了英国生产的秘密武器坦克。德军凭坚固工事固守。这次战役比凡尔登战役消耗更大,先后参战的部队计有英军55个师,法军20个师,德军95个师。英军损失42万,法军20万,德军65万。这次战役和6月初俄国在东线发起的进攻,对德军凡尔登的攻势起到了很大的牵制作用。

俄国1915年失败后,加紧了人力物力的动员。1916年春,前线兵员增至173万人,超过了共有106万人的奥、德东线部队。俄国西南战线司令布鲁西洛夫根据奥匈军阵地纵深设防、工事坚固的情况,进行了步、炮兵协同攻坚的训练,于6月初发动进攻,占领布科维纳及其北部地区,给奥匈造成一次重大的危机。德国被迫抽调西线18个师兵力驰援东线,使加里西亚战线稳定下来。

在意、奥战线,奥匈军从5月中旬到6月中旬用18个师进行了特兰提诺战役,突进意大利领土。意军损失近15万人,萨兰德拉内阁被博泽利内阁取代。

凡尔登战役的结局和布鲁西洛夫的推进促使罗马尼亚于1916年8月17日参加协约国, 8月27日,向奥匈宣战,向特兰西瓦尼亚发起进攻。德国为了攫取罗马尼亚的石油和粮食, 派遣包括德、奥、保军队的麦根逊集团军和法尔根汉集团军共33个师的兵力,从南、西两面夹击罗马尼亚,孤立无援的罗马尼亚军队于12月4日放弃了布加勒斯特,退守多瑙河下游。

以凡尔登战役为标志的1916年是同盟国与协约国进行全面较量的一年。是德国从战略进攻向战略防御的转折。鲁登道夫承认,“我们第一次被迫在所有战线进行防御。”

帝国主义的和平烟幕

1916年,各交战国经济状况恶化。同盟国由于战争消耗和受到协约国的经济封锁,生产规模剧减。德国的主要食品土豆,1916年产量只有1913年的47%。1914年柏林每天供应84万公升牛奶,到1916年只能供应48万公升。1916年平均生活费用比1914年提高182%。它被迫首先实行食品定量供应制。在奥匈帝国,匈牙利已不再能供给奥地利必须的食品。协约国方面,法国小麦产量从1913年的8,700万公担降到1916年的5,800万公担,土豆从13,500万公担降到9,100万公担,家畜存栏数中,牛减少200万头,羊减少400万头,猪减少250万头。物价指数比1914年提高一倍。英国的物资供应主要依赖海外,1916年,食品价格比1914年提高一倍。俄国1916年底的食品供应进入危急状态。彼得格勒的面粉储备仅够10天消费,肉类根本没有。两年多战争耗费415亿金卢布。

严重的经济困难使政治局势动荡不安。德国首相贝特曼不相信“全面的胜利”,兴登堡则信奉总体战的理论,主张不惜采用极端手段把战争进到底。贝特曼和总参谋部的裂痕越来越深。1916年10月21日,奥匈首相施裘尔克被刺杀,11月21日,奥皇弗朗茨·约瑟夫去世,使奥匈极右势力受到重大打击。

在英国,陆军部大臣劳合·乔治等责备首相阿斯奎斯“患了麻痹症”,没有能力驾驭局势。1916年12月9日,劳合·乔治出任首相。而总司令海格和总参谋长罗伯逊把劳合·乔治称为“野人”,对他执政忿忿不平。法国白里安政府将军事失败归咎于霞飞,1916年12月,将他撤职,任命尼维尔为总司令。俄国的一些上层人物对沙皇军事指挥上的无能以及听信政治骗子拉斯普廷的状况不满,密谋推翻沙皇。

政治局势动荡的另一个重要标志是各交战国和平、反战、反对资本压迫的革命运动出现高涨势头。1915年9月,国际社会党代表会议在瑞士齐美尔瓦尔德召开,列宁组织了“齐美尔瓦尔德左派”。会议揭露了各国政府关于防御战争的谎言,明确指出战争的帝国主义性质。1916年4月,国际社会党在昆塔尔召开代表会议,强调和平只能通过争取社会主义的斗争才能实现。决议号召各国士兵:“放下武器,去反对共同的敌人——资本主义政府”。以列宁为首的布尔什维克进行了强大的宣传和组织活动。德国社会主义运动中形成了以卡尔·李卜克内西、罗莎·卢森堡为代表的坚强的左翼,组成“斯巴达克同盟”,对德国革命的发展产生了积极影响。1916年,德国发生240次罢工,罢工人数12万4千多人。法国有4万3千名工人,英国有2万7千多名工人罢工。俄国发生了1,410次罢工,人数达108万,出现了其他国家所没有的革命先兆。6月20日,沙皇颁布《关于动员非俄罗斯族居民参加后方劳务》的诏书,激起撒马尔罕、乌兹别克等地各族人民的反抗。仅哈萨克斯坦,起义者就达5万人之多。10月,又发生了戈梅利士兵起义,提出“打倒战争和沙皇专制”的口号。

经济破坏、军事僵持和群众革命情绪的增长,促使交战国统治者考虑以妥协结束战争。有的国家开始探索单独媾和的可能。德国政界从集中一切力量粉碎英国的长远战略考虑,希望能同俄国单独媾和。还在1915年,德国就通过俄国皇后的侍女维柳勃娃向尼古拉二世转递信件,表示愿意签订和约。凡尔登战役后,与俄国单独媾和的意向更加明显。奥匈皇帝弗朗茨·约瑟夫的继承人卡尔一世本来就认为没有必要与德国一块“干到底”,乐意接受单独媾和。

俄国以拉斯普廷和德国皇族出身的皇后费多罗夫娜为代表的亲德派利用俄、英在战争中仍然存在并时而激化的矛盾,扩大亲德势力。1914年,英国担心俄国控制黑海和巴尔干,故意放过两艘德国巡洋舰,使其进入黑海。1915年,达达尼尔战役和萨洛尼卡战线的开辟,也有与俄国争夺之意。英、法把东线视为附属战场,要求俄国服从西线战略利益,漠视俄国战场的需要,1915年对危难的俄军坐视不救。凡此种种,促使沙俄统治者与其冒着“把‘本国’军事资源消耗净尽的危险,在欧洲几乎一无所得”,①还不如与德国单独媾和,“拿可能拿到的东西”①。1916年2月,亲德分子斯提尤尔美尔被任命为大臣会议主席。同年7月,德国银行家瓦尔堡同俄国国家杜马副主席普罗托波波夫在斯德哥尔摩会晤,讨论德、俄媾和条件。俄国主战派代表人物、外交大臣萨佐诺夫于1916年7月被迫辞职。

英国阿斯奎斯政府的外交大臣爱德华·格雷等人主张“按协商方式”与德国媾和。法国前总理茹卡约等也提出了与德国单独媾和的要求。美国总统威尔逊1916年11月中旬发出要求停战的照会。在工人运动中,社会和平主义者活跃起来。“和平”的烟雾一时弥漫于国际政治舞台。

帝国主义和平不过是实现帝国主义战争目的的一种手段。1916年8月,德国将其目标归结为“对战争的三重考虑, 即一场防御战以对抗当前的法国,一场预防战以对付未来的俄国……与英国争夺世界霸权”。1916年8月31日,英军总参谋长罗伯逊提出了英国对待和谈的三项原则:保持欧洲列强的势力均衡;保障英国的海上优势;不惜一切代价避免在落后国家地区出现军事政治强国。法国的目标是:德国作为一个国家应该被搞垮。沙俄则要求兼并东普鲁士一部分、波兹南、加里西亚,占领君士坦丁堡和博斯普鲁斯、达达尼尔两海峡,使奥匈帝国移位。

在德国,“和平”的努力遇到兴登堡和鲁登道夫的强烈反对。他们主张以军事机器的力量弥补人力物力不足,进行“全面战争”,寄希望于无限制潜艇战。他们的态度及德国建立受德、奥匈庇护的“独立的波兰”的企图触怒了俄国。斯提尤尔美尔等被解除职务。德国玩弄和谈骗局的老手贝特曼企图把战争罪责加于协约国,于1916年12月12日,从德、奥匈、土、保4国名义向中立国、协约国和罗马教廷发出希望媾和的照会。该照会被白里安称作分裂协约国的阴谋。1917年1月10日,协约国罗马会议公布了一个文告,抛出了协约国媾和的条件:恢复比利时、塞尔维亚、门的内哥罗并给以赔偿;同盟国从法、俄、罗被占领的地区撤出,尊重各民族的权利等。这是德国无法接受的方案。

1917年3月初,德国巴登亲王马克斯写信给尼古拉二世,策划媾和后镇压革命的阴谋。信还未到,俄国二月革命爆发。至此,帝国主义和平攻势宣告破产。

经济封锁和无限制潜艇战

为了适应长期战争的需要,各交战国政府改组国内经济结构,对经济进行监督,直接干预军用、民用生产及交换和消费,对工厂的产、供、销逐渐实行垄断。1915年3月,英国通过《保卫国家法》,授权政府可将一切机器制造业转入生产炮弹。德、英先后实行食品等消费品配给制,国民经济军事化和国家垄断资本主义成为欧洲各大国的经济的特点。

经济斗争成为扼杀对手的重要手段。战前,德国每年进口小麦250多万吨,食油和黄油消费量的2/5至1/2,铁矿石1,400万吨和其它矿石250万吨;石油和橡胶几乎全靠国外,化工原料主要来源于智利。进口量的2/3通过海路。德国经济对国外的依赖性十分明显。协约国针对德国的这一弱点,不断加强经济封锁,即切断德、奥匈的海上交通和与相邻中立国的贸易。协约国的地理位置和强大的海军为经济封锁提供了有利条件。

战争伊始,协约国就宣布封锁同盟国。英国不但封锁敌国海岸,而且违反国际法,监视广大海域和中立国。1915年3月,英、法决定没收一切出入德国的货物。12月,宣布被禁止与德国贸易的中立国商行的“黑名单”。1916年2月,英国成立封锁部,意大利参战对加强封锁起了一定作用,而美国的参战使封锁发生“一个基本的转折”,使封锁体系趋于完善。1917年7月9日,美国总统威尔逊宣布实行全面禁运。

经济封锁对德国产生巨大影响。1913年德国进口额为140亿法郎,而1918年只有15亿。德国战前的农业生产只能满足国内30—40%的需要,其余60—70%需要进口,仅粮食一项每年需要进口250万吨。可是4年战争期间,总共进口仅143万吨,粮食严重缺乏。1917年,由于皮革进口剧减,1,600家鞋厂中被迫关闭1,100家。1918年,布匹和煤炭供应出现恐慌。到1918年秋,德国及其盟国已处于经济崩溃的边缘。劳合·乔治1914年9月曾经预言:“最后的1亿英镑将决定战争的结果。最初的1亿,我们的敌人是完全能够得到的,就像我们一样;但最后的1亿,感谢上帝,他们是不能得到的。”1916年,德国海军上将蒂尔皮兹说:“经济战已变得具有本质意义;前线尽管部署着巨大兵力以抵御敌人进攻,但已变成辅助战场”。著名的英国军事史学家里德尔哈特说:“封锁是德国投降的主要原因”。

同盟国反对经济封锁的斗争导致双方在海域的搏斗。英国一向以海上霸王自居,战争之初拥有军舰200多万吨位。德国次之,约107万吨位。

德国的海战计划服从于首先粉碎大陆强国法、俄的总的作战计划,因此尽量避免大规模海战,以期保持一支足够强大的舰队,将来与英国抗衡。德国海军的任务主要是在北海“潮湿的三角”库克斯港—威廉港—赫尔果兰岛海军基地附近活动。水面舰只的任务是“为潜艇通过敌人水雷区开辟道路”,防止“敌舰队阻碍波罗的海交通的企图”。德国游弋外海的太平洋舰队等,在智利的科隆尼尔海面、孟加拉湾、槟榔屿、太平洋海面进行偷袭,给协约国造成一定损失。1914年12月,英国舰队在阿根廷的福克兰岛附近歼灭德太平洋舰队。

英国海军主要在北海捕捉战机,袭击德国船只。1916年5月31日,英舰只151艘与德舰101艘进行了英、德间最大的海战日德兰海战,双方各损失舰船十几艘。德舰队失败后龟缩于本国海港。德国海面舰队对粉碎经济封锁及大战进程没有产生重大影响。

德国更多地借助于“无限制潜艇战”,把它作为“胜利结束战争的最后手段”。

早在1915年2月,德国就开始了潜艇战。当月就使英国与斯堪的那维亚国家的贸易缩减80%。法尔根汉把潜艇战看成“战争的希望”所在。1915年5月7日,英国大邮轮“卢西塔尼亚号”在爱尔兰金塞耳附近被德国潜艇“U-20号”击沉,造成1,190人死亡,其中有118名美国人。这一事件激起世界许多国家的抗议风潮。美国亲协约国的兰辛取代和平主义者布赖恩担任国务卿。贝特曼于1915年8月召集德国军政首脑会议,宣称不再愿意“踏脚火山,让帝国的命运葬送于某一个潜艇艇长之手”,迫使大规模潜艇战推迟进行。

1916年的军事、经济和政治形势的恶化使德、奥匈统治者走投无路。1917年1月9日,在兴登堡、鲁登道夫、海军上将卡佩莱、蒂尔皮兹等坚持下,德皇签署从2月1日起开始无限制潜艇战的敕令。在孔拿得等人压力下,奥匈也宣布了无限制潜艇战。

按照德国军方的计算,英国船舰共有1,075万吨,每月被击沉60万吨,将被迫在6个月后求和;否则,大不列颠岛的居民将因挨饿而拒绝战争。而美国暂时还不拥有进行战争的足够的军队,谈不上立即干预。

无限制潜艇战立即产生了巨大效果。德国当时拥有潜艇150艘,以弗朗德拉和赫尔果兰为基地。在无限制潜艇战头3个月,共击沉船只319万吨,其中英国占119万吨。英海军大臣邱吉尔哀叹,“爱尔兰西南的重要海路正变成英国船舶的真正葬身之所”。整个战争期间,英国损失船只783万吨,法、意、美共损失214万吨。1917年2—8月,海洋第一次为德国潜艇所控制,英国有史以来第一次失去海上优势。英海上运输陷于瘫痪。

英、美军政界一些人为潜艇战的威力所震慑。1917年4月,英军总参谋长罗伯逊认为英国海上形势比任何时候都糟。美国海军上将史密斯甚至觉得英国将被迫投降。

但是,英国及其盟国经受住了潜艇战。1917年4月,美国参战后立即俘获了停泊在美国水域的170万吨德国船只,给德国海军以沉重打击。英国投入大量人力物力进行反潜艇战,除8千艘小型船只,65艘潜艇,200架飞机、飞艇和气球参战外,还设置了装有24万枚水雷的防护堤,共计破坏德潜艇199艘。1917年底,英国每月击沉德潜艇与德新造潜艇数目相等。到1918年年中,无限制潜艇战趋于失败。无限制潜艇战的失败意味着德国进行战争的“最后手段”的失灵。

沙俄崩溃、美国参战和协约国的最后胜利

1917年2月27日(公历3月12日)俄国爆发革命,推翻了罗曼诺夫王朝,成立了临时政府。

二月革命使俄国的战争机器陷于瘫痪,德国有可能抽出大量兵力支援西线。

1917年4月,法军总司令尼维尔在苏瓦松和兰斯之间贸然进攻,遭到失败。5月15日,贝当取代尼维尔,福煦任总参谋长。

在东线,俄国临时政府为阻挡革命的深入并取得协约国的支持,于4月18日宣布将继续进行战争。美国立即向临时政府贷款5亿美元以示支持。各国右翼社会主义者也相继访问彼得格勒,但是,前线的士兵在布尔什维克党的影响下不愿为资产阶级卖命,战壕联欢、拒绝出战的现象越来越多。1917年初,俄军总司令布鲁西洛夫的31个师向莱姆堡的进攻因士兵反战而自行瓦解。7月下旬,德、奥占领加里西亚,俄军被俘16万人。

在意、奥战线,德、奥军10月23日于卡波雷托突破成功,进至皮牙韦河。

在巴尔干战线,1917年5月,英国迫使希腊康斯坦丁国王让位于亚历山大,维尼齐罗斯组织了新政府,于1917年6月29日向同盟国宣战。

在高加索战线,俄军于1916年把战线推进到土耳其境内。在美索不达米亚战线,士军于1917年3月和9月在摩苏尔一线挡住了俄、英30万人从东、南两面的进攻。在巴勒斯坦战线,英军于1917年12月9日占领耶路撒冷。在德属东非,比利时军队于1917年11月27日迫使德军投降。

德奥因俄国革命而在欧洲战场取得的有利形势是暂时的。1917年下半年,经济和军事力量对比发生有利于协约国的变化。1914年,同盟国与协约国方面主要战略物资对比,以万吨计:煤33,100:39,400,钢2,100:1,900,铁1,200:2,200。1917年美国参战后,发生急剧变化:煤34,000:84,100,钢1,300:5,800,铁1,500:5,000。

同时,协约国加紧弥补兵力消耗。法国1914年有360万士兵投入战争,到1917年初,虽然仍保持了310万兵力,但其中老兵仅剩96万了。意大利、英国、俄国也分别损失兵员88万、100余万、580余万。协约国越来越趋向于征集殖民地军队充当炮灰。1917年2月,在法国战场的英军中有加拿大人28万,澳大利亚人30万,南非人6万,新西兰人6.5万。美索不达米亚战场英军中有大量印度人。此外,还从殖民地和半殖民地征集大量劳工。到1917年8月,共有16万中国苦力进入俄国。西线和巴尔干协约国部队中有许多中国军工营。英国商船队中有大量中国海员。1917年6月,前线协约国和同盟国兵力分别为521和369个师。

美国的参战大大增加了协约国的力量。美国认为无限制潜艇战给予它的贸易利益以巨大打击,实际上“意味着战争”,同时,美国与协约国利害攸关,不能容忍协约国的失败和德国世界霸权野心的得逞。

1917年4月6日,美国最终结束“孤立主义”,向德国宣战。美国参战前充当军火商大发战争财。1914年美国售给协约国的商品额为9亿多美元,1915年近20亿,1916年达到32亿。售给同盟国的,1915年近1亿7千万美元,1916年11亿多。此外,从1914—1917年4月美国还向协约国提供23亿美元的信贷。

美国参战初期,还不能向协约国提供多少兵力,但起到了精神鼓舞作用。1917年5月18日,英国宣布实行义务兵役制,大约用一年多时间,装备400万人,3,200架战斗机,向欧洲战场派遣了装备精良的军队185万人。并派遣一支舰队进入北海,从而打破了交战双方力量的平衡。在美国影响下,葡萄牙、巴西、暹罗(今泰国)、印度、澳大利亚、加拿大、利比里亚、古巴、巴拿马、汉志①、危地马拉、尼加拉瓜、海地、洪都拉斯、哥斯达黎加和中国,纷纷加入协约国或者更积极地站在协约国一边作战,极大地改变了战争双方力量的对比。

1917年10月25日(公历11月7日)俄国人民在列宁为首的布尔什维克党领导下发动彼得格勒武装起义,推翻了资产阶级临时政府,建立了世界上第一个无产阶级专政的国家。

十月革命胜利后,苏维埃政府立即倡议缔结不割地不赔款的和约。并于1917年12月22日在布列斯特开始与德国进行和谈,于1918年3月3日签订了布列斯特和约,实现停战。

此后,德国将兵力集中于西线。从1918年3月到6月,先后向亚眠、利斯河西岸、巴黎方面、瓦兹河右岸发起强大进攻。但此时它已是强弩之末。协约国方面的实力由于英国生力军的到来而得到加强。1918年7月,前线已有121万美国士兵。协约国的军事装备不断增强。仅法军就拥有3千辆坦克,3千多架飞机;77公厘大炮每天发射27万枚炮弹。

7月,德国在第二次马恩河战役中惨遭失败,损失兵员16万人,被鲁登道夫称为“德国第一次大的不幸遭遇”。德军撤退至苏瓦松和兰斯防线。这次战役是西线从长期相持到德军节节败退的一个转折。

3—8月,德军在西线共损失80万人,兵力锐减。8月8日,协约国联军于康布雷—瓦兹河—埃斯内河一线,再创德军,于9月发起总攻。10月,德军退守法、比边境。这时,德军兵员锐减,一个师“只相当于一个或两个营”,“供应糟糕,情绪低落”,士兵中感冒流行,连土豆也吃不上。11月5日,德军退至安特卫普—布鲁塞尔—夏尔勒鲁瓦—梅济埃尔一线,战场基本移至法国境外。9月29日,保加利亚签署停战协定。10月30日,土耳其投降。

1918年,奥匈经济严重困难,军队趋于瓦解。有些前线士兵三、四天才能吃到一次面包。2月,亚得里亚海卡塔洛水兵暴动。大量士兵逃离前线;10月,逃兵达25万人。10月中旬,士兵苏维埃出现。1—2月,5—6月,10—11月奥匈出现三次革命高潮。工人反对资本压迫和被压迫民族争取解放的斗争此起彼伏。10月28日,捷克宣布独立,加里西亚宣布与已经解放的波兰合并。10月29日,克罗地亚宣布脱离奥匈。特兰西瓦尼亚罗马尼亚族民族委员会控制当地局势,准备与罗马尼亚合并。匈牙利酝酿着成立共和国并与奥地利分离。奥匈帝国分崩离析。10月,奥匈军在意军打击下全线崩溃,于11月3日被迫签署停战协定。

由于保、土、奥的投降,德国空前孤立。9月30日。巴登亲王马克斯出任首相。但是,政府的更换已无济于事。11月4日,以基尔海军起义为信号,爆发了十一月革命,基尔、汉堡、莱比锡、慕尼黑和柏林等地建立苏维埃。11月9日,威廉二世退位,出逃荷兰。右派社会民主党人艾伯特担任首相,宣布成立共和国。艾伯特政府对革命的继续发展采取敌视态度,在对外政策方面拥护威尔逊的建议,认为它能给德国以“公正的和平”。“斯巴达克同盟”①则努力促使民主革命向社会主义革命转变。卡尔·李卜克内西、卢森堡、梅林、蔡特金向人民发出了号召:“和约应该在世界社会主义革命红旗的飘扬下签订”。

在国内革命和前线崩溃的形势下,德军代表于11月7日在法国贡比涅打出了求和的白旗。11月11日,在贡比涅森林福煦乘坐的火车上,德国与协约国签署了停战协定。至此,延续四年零三个月的第一次世界大战结束。

第一次世界大战共囊括了33个国家,大约15亿人口,动员的兵力达7,500万,有16个国家派军队参战,伤亡失踪者共计37,494,186人。平民伤亡达1,500万人以上。战争期间,法国20—30岁的青年损失58%,塞尔维亚比这个数字还要高,交战国直接军费达3,316亿美元。战争造成巨大破坏,主要交战国的人口和生产直到1925年才达到1914年的水平。

战争动摇了帝国主义的统治,导致了革命的爆发。1917年俄国十月革命的胜利开辟了人类历史的新纪元。1918年,德国和奥地利爆发了资产阶级民主革命。1919年3月,匈牙利无产阶级曾一度建立了苏维埃共和国。在战争的废墟上新建或重新组建的捷克、南斯拉夫、波兰、罗马尼亚、匈牙利、奥地利等众多的民族独立国家,以崭新的面貌出现在国际政治舞台上。

“帝国主义战争也唤醒了东方,把东方各族人民卷入了国际政治生活”①。1919年,中国爆发了“五四”运动,标志着中国新民主主义革命的开端。同年,朝鲜爆发了要求民族独立的起义。接着,土耳其发生了资产阶级的民主革命。印度、印度尼西亚、伊朗、越南、阿富汗、暹罗(泰国)、埃及以及阿根廷、智利、巴西等地反帝反封建的民族解放运动也蓬勃开展起来。

注释

① 《列宁全集》第23卷,129页。

① 《列宁全集》第23卷,第130页。

① 汉志即今沙特阿拉伯西部的希贾兹。

① 德国左派社会民主党人的革命组织,1918年11月正式成立,主要领导人有卡尔·李卜克内西、卢森堡等。

① 《列宁全集》第30卷,人民出版社1957年版,第137页。

相关参考

一、影响历史进程的100本书社会科学类1.未来大同世界家喻户晓的书:《老子》2.世界古代第一兵书:《孙子兵法》3.佛教典籍的总集:《大藏经》4.半部书治天下:《论语》5.世界是永恒的活火:《论自然》6

西欧联合进程的重大事件——欧共体第一次扩大欧共体的全称是“欧洲经济共同体”,它是根据1957年3月25日由法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡6国在意大利首都罗马签署的《欧洲经济共同体条约》,

1.新航路的开辟引起了“商业革命”.商业革命的表现为世界市场的扩大,流通商品种类的增多和商路贸易中心转移.新航路开辟以后,世界上原来互相隔绝的地区沟通起来,这可以说是世界各个地区之间联系加强的第一步.

尽管中华文明有很多重要的成就都以“四大”“五大”等命名,如四大美人、四大古典小说、四书五经,四大发明的概念却来源于西方学者,并在之后被中国人接受。意大利数学家杰罗姆·卡丹早在1550年就第一个指出,中

1_穆罕默德2_艾萨克·牛顿3_耶稣4_释迦牟尼5_孔子6_圣.保罗7_蔡伦8_约翰·古腾堡9_克里斯托弗·哥伦布10_阿尔伯特·爱因斯坦11.卡尔·马克思12_路易·巴斯德13_伽俐留·伽俐略14_

在欧亚大陆的两头,是两个处于邻近纬度的岛国,英国经由工业革命从十八世纪起头崛起,一跃成为世界第一的超等大国,日本的崛起进程比拟较要弯曲得多,1853年经由黑船事件被迫打开了国门,起头现代化转型,这过程

在欧亚大陆的两头,是两个处于邻近纬度的岛国,英国经由工业革命从十八世纪起头崛起,一跃成为世界第一的超等大国,日本的崛起进程比拟较要弯曲得多,1853年经由黑船事件被迫打开了国门,起头现代化转型,这过程

塔兰托袭击战的发源是是二战期间的一次重要战役·1940年英国航空母舰舰载飞机对驻泊塔兰托的义大利舰队的突袭,使义大利舰队蒙受重大损失。顾名为塔兰托袭击战。战斗经过夜袭塔兰托(上)1940年7月15日,

被美国最高法院刻在门楣上中国人,让中国领先世界两千年,他是谁

中国拥有5000多年的文明历史,是世界唯一存在的文明古国,中华文明流传至今,对世界进程产生了巨大的影响,2000多年以前结束奴隶社会制度,率先开创封建王朝制度,还有举世瞩目的四大发明,推动了历史的进程

诱敌分兵是俄皇彼得一世在对瑞典的一次海战中使用的计谋。1714年,俄国与瑞典的战争已从俄国本土转移到芬兰。6月底,俄国桨船舰队(99艘大桡战船和小桡战船,1.5万人的部队)由阿普拉克辛海军元帅率领,在