中国历史 《人镜魏徵》的历史故事

Posted 陛下

篇首语:学习知识要善于思考,思考,再思。我就是靠这个方法成为科学家的。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了中国历史 《人镜魏徵》的历史故事相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

中国历史 《人镜魏徵》的历史故事

人镜魏徵

唐太宗能够有“贞观之治”的旷世伟绩,和他善于纳谏是分不开的。他身边也涌现出很多敢于直谏的忠臣,这些人当中名气最大的莫过于魏徵。

魏徵本来是个道士,但他喜欢读书,看到天下大乱,特别留心学习纵横之术。李密起兵后,魏徵投靠了他。魏徵对李密提了十条计策,李密很欣赏那些计策,但是却没有采用。久而久之,他对李密很失望,认为李密成不了大业。

李密失败后,魏徵跟随他一起投降了唐朝。到了长安后,魏徵很久都得不到重用,于是请求让自己去安抚山东地区。当时李世勣还没有投降,魏徵给他写信,将其劝降。窦建德攻下黎阳后,魏徵当了俘虏,窦建德失败后他再次回到唐朝。李建成听说魏徵很有才干,于是将他任命为太子洗马,很器重他。魏徵见李世民的势力太大,劝李建成要早做防备。玄武门之变后,唐太宗找来魏徵,问他:“你为什么要挑拨我们兄弟二人的关系?”魏徵说:“太子如果当初听了我的话,就不会落到现在这个田地了。”唐太宗其实并没有责怪魏徵的意思,他知道魏徵是个有才能的人,登基后将他任命为谏议大夫。

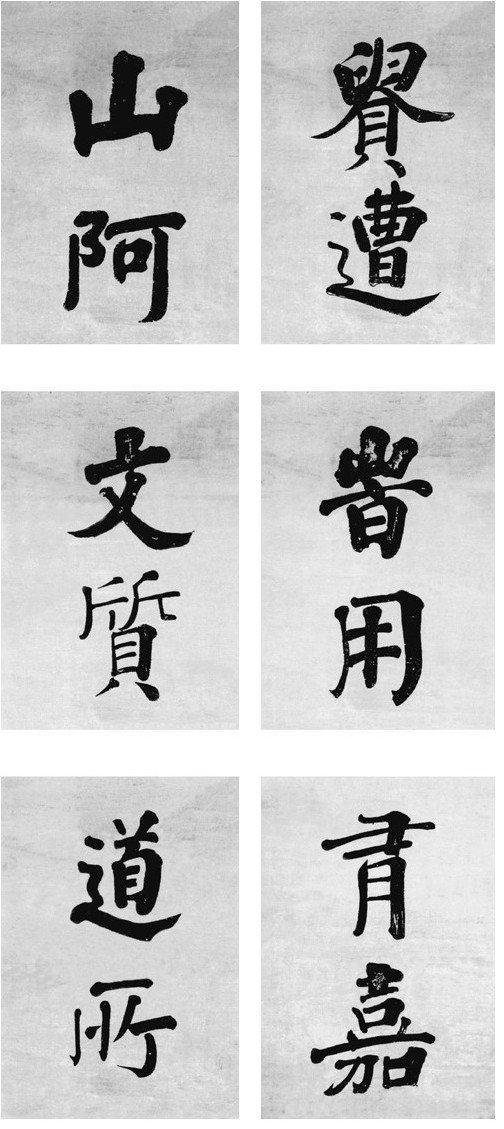

魏徵字帖

唐太宗励精图治,想建立一番丰功伟业。他多次把魏徵请到内室,向他询问得失。魏徵很有才能,而且性情耿介,从来不会屈服。唐太宗和他谈话,都能欣然采纳他的意见,魏徵很高兴能够遇到明主,所以更加努力地进谏。唐太宗曾经说过:“魏徵前后给我提了两百多条意见,如果不是一心为国的话,那是不可能办到的。”不久,有人弹劾魏徵徇私,唐太宗派温彦博去调查,查出是诬陷。温彦博上奏说:“魏徵身为大臣,应该检点自己的言行,但他却不能避开嫌疑,所以才会有谣言出现。虽然他并没有徇私,但也有应该责备他的地方。”唐太宗命温彦博去责备魏徵,并告诫他以后要多注意下影响。魏徵不服,上奏说:“我觉得君臣之间应该相互和谐默契,像一个整体一样。哪能不顾公道,只注重自己行为的影响的?如果大家都这样做的话,国家迟早完蛋。”唐太宗很吃惊,对他说:“我知道错了。”魏徵继续说道:“我希望陛下让我做良臣,不要让我做忠臣。”唐太宗不明白,问道:“这也有区别?”魏徵回答道:“后稷、契和皋陶他们属于良臣,而关龙逄和比干是忠臣。良臣能让自己和君主都获得美名,而忠臣只能让自己遇到杀身之祸,还给君主留下骂名,两者区别很大的。”唐太宗接受了他的意见,并赏给他500匹绢。

唐太宗到九成宫居住的时候,有宫女要回京城,住在县城的驿站里。不久右仆射李靖和侍中王珪也来了,县吏按照规定让宫女们搬走。唐太宗知道这事后很生气,说:“李靖那些人也太霸道了!当地官吏为什么偏袒李靖而怠慢我的宫女?”就下令查处那些人。魏徵劝阻道:“李靖他们是陛下的心腹大臣,而宫女只是给皇上皇后打杂的奴婢。要论各自的职守,两者根本没得比。再说李靖等人因公外出,各地官吏要向他们打听朝廷的纲纪,回来后,陛下也要向他们询问民间疾苦,他们当然应该和下面的官吏见面。至于宫女,除了要供给她们饮食之外,官吏没有义务去参见她们。如果以这种罪名处罚他们的话,恐怕对陛下仁德的名声不利。”唐太宗才息怒,宣布不追究县吏和李靖他们了。

不久唐太宗在丹霄楼设宴款待群臣。喝得高兴的时候,唐太宗对长孙无忌说:“魏徵和王珪等人以前为李建成效力,现在想起来,他们当时真是可恶,而我能不计前嫌提拔他们,完全可以和古人相比了。但是魏徵每次进谏的时候,如果我不听从的话,他就不会立刻回答我。这是为什么呢?”长孙无忌说:“大臣认为事情不对,所以才会进谏,如果陛下没有听从而大臣马上回答的话,可能会妨碍事情的实行。”唐太宗说:“可以当时先答应着,过后再提意见嘛。”魏徵插话道:“以前舜对大臣说:‘你们不要当面顺从我,过后又来反对。’如果我当面顺从陛下,回去又要提意见,这就有违舜的教导了。”唐太宗放声大笑:“别人都说魏徵粗鲁傲慢,我却只觉得他柔媚,刚才的事就是这样。”魏徵说道:“陛下能够接受我的意见,我才敢进谏。如果陛下不接受的话,我怎么敢屡次冒犯呢?”

长乐公主嫁人时,唐太宗认为她是皇后的亲生女儿,决定送的陪嫁比自己的妹妹嫁人的时候多一倍。魏徵说:“不能这样做。天子的姐妹称长公主,女儿称公主。既然前面有个‘长’字,就表示尊崇。对她们的感情可以有深浅之分,但是在礼遇上不能乱来的。”唐太宗同意他的话,回去告诉长孙皇后。皇后派人赐给魏徵40万钱和400匹绢,作为对他的奖赏。

魏徵死后,唐太宗亲自到他灵前痛哭。唐太宗曾经叹道:“用铜做镜子可以端正衣冠,用历史为镜子可以知道兴亡的道理,用人为镜子可以知道自己的过失。我时常保留三面镜子,以防止自己犯错。魏徵死了,我就失去了一面好镜子啊!”

相关参考

魏徵像唐太宗执政公开严明,鼓励大臣直谏,所以他手下有许多敢于直言进谏的大臣。而在这些谏臣中,最突出的当属魏徵,他经常进谏,提出过许多很好的建议,甚至常常与李世民当面争执,即使李世民大怒,也还是神色不变...

魏徵(580年-643年2月11日),字玄成,钜鹿郡(一说在今河北省巨鹿县,一说在今河北省馆陶县,也有说在河北晋州)人,唐朝政治家、思想家、文学家和史学家,因直言进谏,辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业,被后人称为“...

魏徵(580年-643年2月11日),字玄成,钜鹿郡(一说在今河北省巨鹿县,一说在今河北省馆陶县,也有说在河北晋州)人,唐朝政治家、思想家、文学家和史学家,因直言进谏,辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的

李世民和魏徵魏徵(580-643年)字玄成,馆陶(今属河北)人,从小丧失父母,家境贫寒,但喜爱读书,不理家业,曾出家当过道士。隋大业末年,魏徵被隋武阳郡(治所在今河北大名东北)丞元宝藏任为书记。元宝藏

魏徵和魏征是一个人吗魏徵和魏征是一个人吗?魏徵和魏征是同一个人,“征”和“徵”本来是两个意思的字,但是后来随着中国简化字的运动中逐渐将它们统一成“征”这一个写法了,也就是说“徵”是“征”的繁体字。因此

唐太宗和魏徵是一对历史上有名的君臣,他们之间的一些趣闻。魏徵对于太宗的各种谏言,史书中多有记载,这里只谈一些他们之间的小故事。 说到他们两人,就不能不提到历史上赫赫有名的“贞观盛世”。太宗即

魏徵(580年——643年),字玄成。祖籍河北巨鹿(今河北省晋州市)。唐朝政治家。曾任谏议大夫、左光禄大夫,封郑国公,谥文贞,为凌烟阁二十四功臣之一。以直谏敢言

魏徵和魏征是一个人吗魏徵和魏征是一个人吗?魏徵和魏征是同一个人,“征”和“徵”本来是两个意思的字,但是后来随着中国简化字的运动中逐渐将它们统一成“征”这一个写法了,也就是说“徵”是“征”的繁体字。因此

魏徵像唐太宗执政公开严明,鼓励大臣直谏,所以他手下有许多敢于直言进谏的大臣。而在这些谏臣中,最突出的当属魏徵,他经常进谏,提出过许多很好的建议,甚至常常与李世民当面争执,即使李世民大怒,也还是神色

魏徵像唐太宗执政公开严明,鼓励大臣直谏,所以他手下有许多敢于直言进谏的大臣。而在这些谏臣中,最突出的当属魏徵,他经常进谏,提出过许多很好的建议,甚至常常与李世民当面争执,即使李世民大怒,也还是神色